Chronologie des pensionnats autochtones

1831

Ouverture de l’Institut Mohawk à Brantford, en Ontario.

1876

La Loi sur les Indiens est adoptée et confère au gouvernement le droit exclusif de passer des lois au sujet des Autochtones et de leurs terres. Cette Loi détermine qui est autochtone et établit les droits connexes reconnus par la loi.

1883

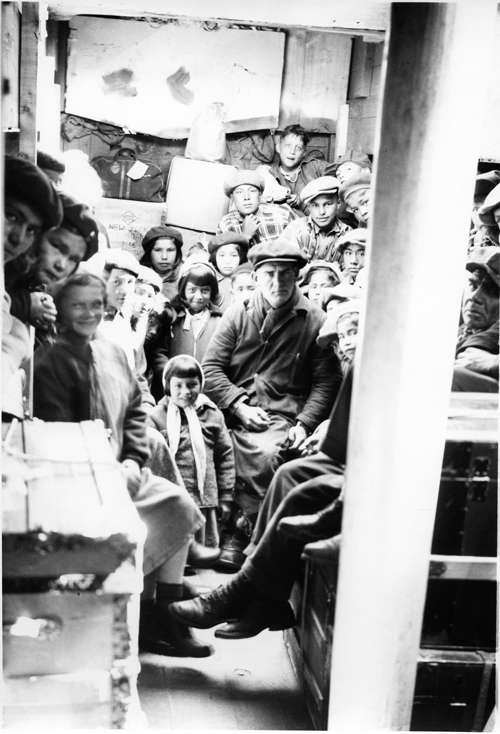

Sir John A. Macdonald autorise la création des pensionnats autochtones dans l’Ouest canadien. Sir Hector Langevin, secrétaire d’État pour les provinces, déclare au Parlement : « Pour pouvoir éduquer les enfants correctement, nous devons les séparer de leurs familles. Certains peuvent penser qu’il s’agit d’une mesure radicale, mais nous n’avons pas d’autre choix si nous voulons les civiliser. »

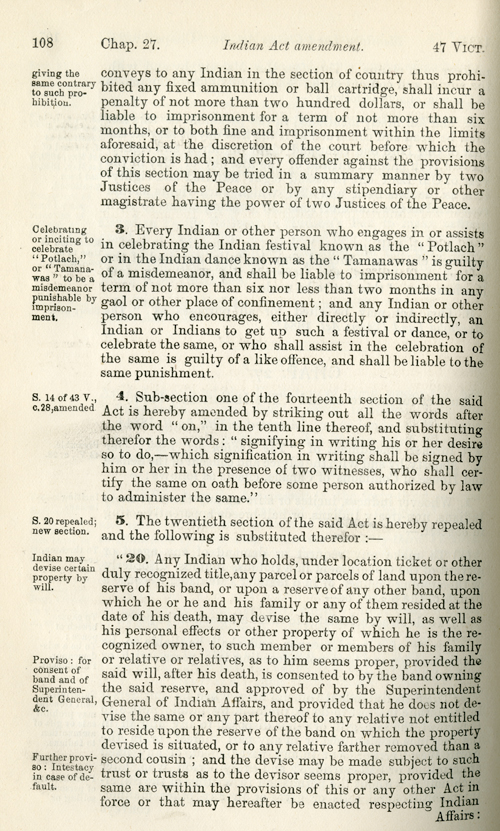

1885

Modification de la Loi sur les Indiens – Les cérémonies autochtones traditionnelles, comme le potlatch et la Danse du Soleil, sont interdites.

1907

Le Dr P. H. Bryce, médecin inspecteur du ministère des Affaires indiennes, rapporte que les conditions sanitaires dans les pensionnats autochtones sont un « crime national ».

1920

Duncan Campbell Scott, surintendant adjoint au ministère des Affaires indiennes, rend la fréquentation des pensionnats autochtones obligatoires pour les enfants âgés de 7 à 15 ans.

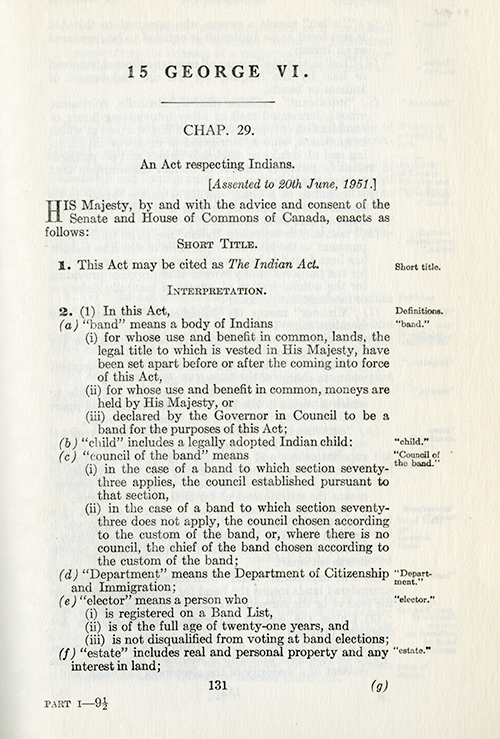

1951

Des révisions majeures sont apportées à la Loi sur les Indiens — les femmes sont autorisées à participer à la démocratie de bande et les interdictions concernant les coutumes et les cérémonies autochtones sont levées.

1958

Les inspecteurs régionaux du ministère des Affaires indiennes recommandent l’abolition des pensionnats autochtones.

1961

Modification de la Loi sur les Indiens – Les Indiens inscrits peuvent voter sans devoir renoncer à leur statut.

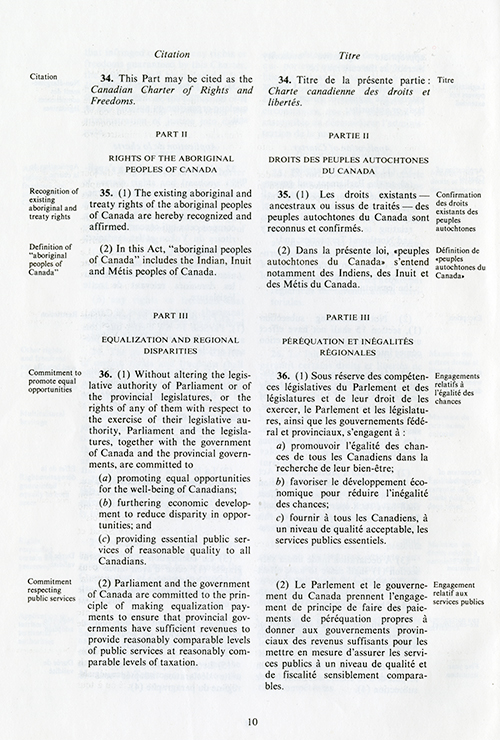

1982

La Loi constitutionnelle est modifiée. Elle reconnaît et confirme désormais les droits des « Indiens, des Inuits et des Métis du Canada ».

1986-1994

L’Église Unie, les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, l’Église anglicane et l’Église presbytérienne présentent des excuses officielles pour leur participation au système des pensionnats autochtones.

1996

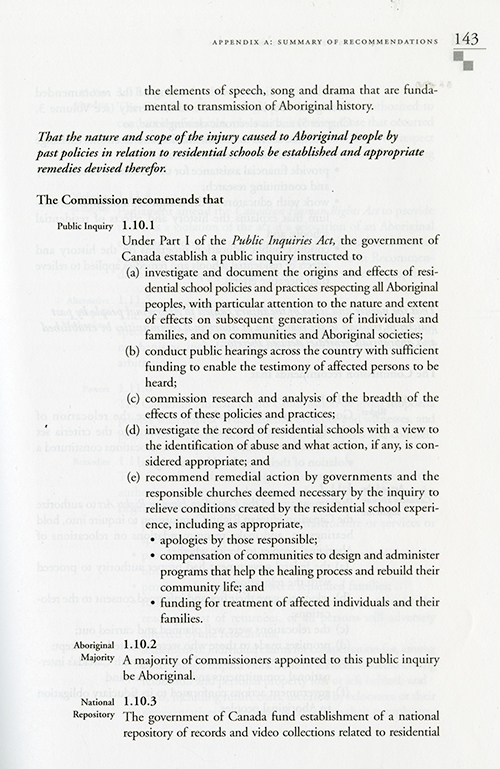

Publication du rapport final de la Commission royale sur les peuples autochtones. Le rapport réclame une enquête publique sur les effets des pensionnats autochtones sur des générations d’Autochtones.

1996-1998

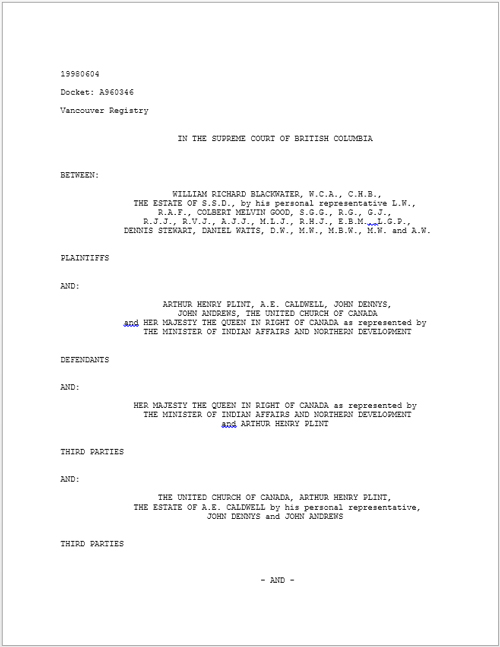

Des recours collectifs commencent à voir le jour, y compris le recours mené par Willie Blackwater et Nora Bernard.

2005

Phil Fontaine, le chef national de l’Assemblée des Premières Nations, annonce un recours collectif contre le gouvernement du Canada concernant l’héritage des pensionnats autochtones.

2008

Le premier ministre Stephen Harper présente des excuses aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis à propos du système des pensionnats autochtones. Référence photographique — La Presse canadienne : Fred Chartrand.

2009

Dans le cadre de la Convention de règlement relative aux pensionnats autochtones, la Commission de vérité et réconciliation (CVR) s’amorce et présente des événements dans tout le pays pour écouter les Canadiennes et les Canadiens qui veulent partager leurs histoires sur les pensionnats autochtones.

2010

Premier événement national de la CVR tenu à Winnipeg, au Manitoba.

2013

Cérémonie de signature reconnaissant officiellement l’Université du Manitoba et ses partenaires comme hôtes permanents du Centre national pour la vérité et la réconciliation.

2014

Événement final de la CVR tenu à Edmonton, en Alberta.

2015

Cérémonies de clôture de la Commission de vérité et réconciliation.

Le nom spirituel du CNVR, Bezhig miigwan, signifie « une plume ».

Bezhig miigwan nous invite à considérer chaque survivant qui se présente au CNVR comme une plume d’aigle, et à lui montrer le même respect et la même attention que s’il était une plume d’aigle. Ce nom signifie également que nous sommes tous ensemble – nous sommes unis et connectés, et il est vital de travailler ensemble pour parvenir à la réconciliation.